Die Quantenbedrohung für Bitcoin: Das Dilemma zwischen Prinzipien und Nachhaltigkeit

Quantencomputer bedrohen die Bitcoin-Kryptografie: Über vier Millionen BTC in frühen Adressen sind gefährdet. Mögliche Lösungen reichen von einem Hard Fork bis hin zu einem passiven Ansatz mit dem Risiko eines Preisschocks.

Quantencomputer bedrohen die Bitcoin-Kryptografie: Über vier Millionen BTC in frühen Adressen sind gefährdet. Mögliche Lösungen reichen von einem Hard Fork bis hin zu einem passiven Ansatz mit dem Risiko eines Preisschocks.

Der Kern des Problems

Bitcoin gilt traditionell als eine der zuverlässigsten Möglichkeiten zur Kapitalaufbewahrung. Sofern Cold Wallets verwendet und grundlegende Cybersicherheitsregeln eingehalten werden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Geldverlusts nahezu null. Das Aufkommen des Quantencomputings scheint dieses Vertrauen jedoch in Frage zu stellen. Immer mehr Krypto-Enthusiasten schlagen Alarm: Insbesondere die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte weist auf die Aussicht auf eine hypothetische Bedrohung hin.

Die Bitcoin zugrunde liegende Kryptografie gewährleistet die Sicherheit von Transaktionen und verhindert die Fälschung von Signaturen. Klassische Computer stellen keine Bedrohung dar, Quantencomputer könnten dies jedoch in Zukunft tun. Wenn solche Computer über ausreichende Rechenleistung verfügen, können sie private Schlüssel aus öffentlichen Schlüsseln wiederherstellen, wodurch die Gelder der Benutzer gefährdet werden.

Das Problem wird dadurch verschärft, dass die Quantenbedrohung im Bitcoin-Ökosystem ungleichmäßig verteilt ist: Verschiedene Arten von Adressen sind unterschiedlich widerstandsfähig gegen Hackerangriffe durch Quantencomputer. Am stärksten gefährdet sind frühe Adressen, darunter jene, die noch immer die legendären Coins des Erfinders der ersten Kryptowährung, Satoshi Nakamoto, besitzen.

Das Ausmaß des Problems

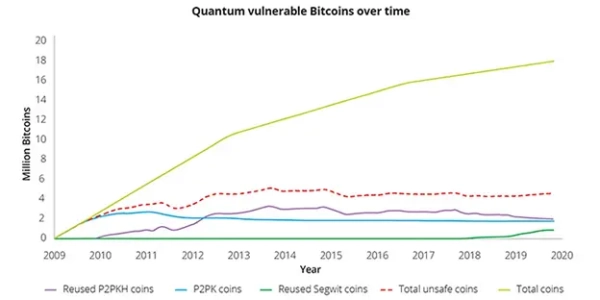

Laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte sind mehr als 4 Millionen BTC gefährdet, also ein erheblicher Teil des gesamten Angebots. Die folgenden Adresstypen sind am anfälligsten:

-

P2PK (Pay-to-Public-Key) – die ersten Adressen, die 2009–2010 verwendet wurden. Der Schlüssel wird öffentlich gespeichert, daher sind diese Adressen im Falle von Quantenangriffen am gefährlichsten. Es wird angenommen, dass dieser Adresstyp von Satoshi verwendet wurde.

-

P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash) ist ein moderneres Verfahren, bei dem der öffentliche Schlüssel hinter einem Hash verborgen ist. Die Schwachstelle tritt jedoch im Moment der Ausgabe auf: Sobald der Besitzer eine Transaktion durchführt, wird der Schlüssel sichtbar. Daher sind auch P2PKH-Nutzer, die eine ausgehende Transaktion durchgeführt haben, gefährdet.

Gleichzeitig sind modernere Adressen (SegWit, Taproot) besser geschützt, aber auch nicht absolut quantenresistent.

Quelle: deloitte.com

Bitcoin vs. traditionelles Finanzwesen

Es ist erwähnenswert, dass das Problem erstens noch eher hypothetisch ist und zweitens, während sich Bitcoin auf die Quantenbedrohung vorbereitet, das traditionelle Finanzwesen weiterhin auf alten Algorithmen basiert. Entgegen den Erwartungen von Skeptikern könnten Kryptowährungen also besser auf das Quantenzeitalter vorbereitet sein als das globale Bankensystem.

Manchmal hört man die Meinung, dass Kryptowährungen zuerst zusammenbrechen würden, wenn Quantencomputer tatsächlich zur Bedrohung würden. Doch diese Logik ist nicht ganz richtig. Tatsächlich sind traditionelle Finanzsysteme noch anfälliger. Die meisten Banken, Zahlungssysteme und staatlichen Infrastrukturen verwenden ebenfalls kryptografische Algorithmen. Das Problem ist, dass ihre Aktualisierung umfangreiche und langsame Reformen erfordert: die Vereinbarung von Standards, deren Implementierung in Tausenden von sozialen Einrichtungen und die Modernisierung von Millionen von Geräten.

Im Fall von Bitcoin kann sich die gesamte Community relativ schnell auf ein Protokoll-Upgrade und eine Migration einigen (wenn auch mit einer Reihe von Kompromissen, die weiter unten erörtert werden), während im traditionellen Finanzsystem der Übergang zur quantenresistenten Kryptografie viel schwieriger sein kann.

Mit anderen Worten: Die Bedrohung ist in der Kryptowelt erkannt und wird bereits diskutiert, während traditionelle Institutionen möglicherweise deutlich weniger auf die Quantenbedrohung vorbereitet sind. Und dennoch sind die Lösungen, die derzeit von der Krypto-Community erwogen werden, alles andere als problemlos.

Hardfork

Das aktive Schutzszenario beinhaltet die Übertragung von Münzen an quantenresistente Adressen. Kryptografische Algorithmen der „Post-Quanten“-Ebene werden bereits aktiv entwickelt und an einigen Stellen sogar implementiert.

Einige Forscher schlagen drastische Maßnahmen vor, wie beispielsweise einen Hard Fork mit einer Frist, nach deren Ablauf die Coins derjenigen, die sich dem quantenresistenten Upgrade nicht anschließen, aus dem Verkehr gezogen werden. Dies würde die Quantenbedrohung beseitigen, würde aber große Kontroversen auslösen, da die Grundprinzipien von Bitcoin verletzt würden. Tatsächlich würde das Eigentumsrecht an Bitcoin in Frage gestellt, ganz zu schweigen davon, dass eine solche Entscheidung einen gefährlichen Präzedenzfall für die Änderung der „Spielregeln“ schaffen würde, der später für andere skrupellose Zwecke genutzt werden könnte.

Zur Verteidigung des Hard Forks als Lösung wird manchmal einer von Satoshi Nakamotos alten Beiträgen im BitcoinTalk-Forum vom 14. Juni 2010 zitiert. Er schrieb:

„Wenn SHA-256 vollständig kaputt ist, können wir uns meiner Meinung nach darauf einigen, welche Kette ehrlich war, als die Probleme begannen, sie sperren und mit einem neuen Hashing-Algorithmus fortfahren.“

Sollte sich die Bedrohung allmählich entwickeln, schlug Satoshi einen sanfteren Übergang vor:

„Die Software könnte so umgeschrieben werden, dass sie ab einem bestimmten Block den neuen Hash verwendet. Bis dahin müsste jeder aktualisieren. Die Software könnte den neuen Hash aller alten Blöcke speichern, um sicherzustellen, dass kein alter Block mit demselben Hash verwendet werden kann.“

So räumte der Bitcoin-Erfinder bereits 2010 die Möglichkeit ein, auf neue Algorithmen umzusteigen, falls die Bedrohung für die Bitcoin-Kryptografie real wird. Eine solche Entscheidung birgt jedoch in jedem Fall das Risiko, Coins derjenigen Benutzer zu verlieren, die sich aus irgendeinem Grund nicht an die neuen „Spielregeln“ halten.

Darüber hinaus ist es durchaus möglich, dass Satoshi eine Extremsituation im Sinn hatte, in der das Netzwerk kurz vor dem totalen Zusammenbruch steht. Die Geschichte mit Quantencomputern unterscheidet sich von diesem Szenario. Es ist bekannt, dass verschiedene Adressen auf unterschiedliche Weise anfällig für Quantencomputer sind und daher nur ein Teil der Bitcoins gefährdet ist.

Alternative Lösung

Daher gibt es einen alternativen Ansatz: Nichteinmischung. Das Hauptmotiv ist, dass dies im Gegensatz zu einem Hard Fork die Grundwerte, auf denen Bitcoin basiert, nicht beeinträchtigt. Nach dieser Position ist es das kleinere Übel, Hackern das Eindringen in anfällige Adressen zu ermöglichen, als die „Spielregeln“ zu ändern.

So ist etwa Tether-CEO Paolo Ardoino zuversichtlich, dass aktive Nutzer ihre Guthaben selbst schützen können, indem sie diese rechtzeitig verschieben. Und verlorene Coins werden wieder in Umlauf kommen – wenn auch durch die Hände von Hackern.

Und es muss nicht unbedingt ein böswilliger Akteur sein. Manche glauben, dass Quantentechnologie nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Werkzeug für White-Hat-Hacker genutzt werden könnte, um verlorene Bitcoins zu finden und wiederherzustellen. Die Idee, ursprünglich von Investor Brad Mills vorgeschlagen, sieht die Gründung einer Initiativgemeinschaft vor, in der Nutzer kleine Beträge spenden können, um später Anteile der wiederhergestellten Gelder zu erhalten. Gleichzeitig würde ein erheblicher Teil der gefundenen Bitcoins zur Unterstützung der Entwicklung und Infrastruktur von Bitcoin selbst verwendet.

Natürlich erfordert eine solche „Schatzsuche“ ein transparentes Management und strenge ethische Regeln, um zu vermeiden, dass sie zu einem legalisierten „Raub“ wird. Und wenn die alten Coins durch die Aktivitäten von „White Hat“-Hackern an neue Besitzer gelangen, wäre dies gegenüber den Vorbesitzern dieser Bitcoins ohnehin nicht gerade ein verantwortungsbewusstes Vorgehen.

Allein die Tatsache, dass über eine solche Perspektive diskutiert wird, zeigt, wie sich die Diskussion in der Krypto-Community durch Quantencomputing zum Schlechteren verändert: Es wird nicht nur zu einer Bedrohung, sondern auch zu einem Grund für Spekulationen über eine Vielzahl von Maßnahmen, von denen viele in unterschiedlichem Maße mit der Beschlagnahmung fremder Coins verbunden sind.

In jedem Fall hat der Weg der Nichtintervention auch schwerwiegende Folgen. Stellen Sie sich vor, wie Millionen von BTC, die jahrzehntelang als „verloren“ galten, wieder in Umlauf kommen. Wenn diese Münzen zuvor einen zusätzlichen deflationären Effekt erzeugten und das BTC-Angebot reduzierten, werden sie bei ihrer Rückkehr in den Umlauf genau den gegenteiligen Effekt haben. Dies könnte einen Preisschock auslösen, die Angebotsstruktur verändern und das Vertrauen in digitales Gold untergraben.

Latente Risiken

Selbst wenn die Community massenhaft auf Post-Quanten-Algorithmen umsteigt, wird es ein Problem im Zusammenhang mit dem Umfang eines solchen Prozesses geben. Eine große Anzahl von Adressen muss gesichert werden. Jeder dieser Vorgänge ist eine Transaktion, und die Bitcoin-Blockchain hat einen begrenzten Durchsatz.

Wenn alle aktiven Nutzer also massenhaft Geld überweisen, könnte die Belastung des Netzwerks ein beispielloses Ausmaß erreichen. Gleichzeitig steigen die Transaktionsgebühren stark an und der Wettbewerb um Platz in den Blöcken wird hart.

Darüber hinaus kann allein die Aussicht auf Quantenangriffe zu einer Spaltung der Community führen: Krypto-Enthusiasten werden die ursprünglichen Prinzipien verteidigen, Institutionen werden sich um die Sicherheit des Kapitals sorgen, und Staaten könnten versuchen, ihre Kontrolle unter dem Vorwand des Netzwerkschutzes zu verstärken. In einer Situation, in der verschiedene Akteure so unterschiedliche Interessen haben, ist es unwahrscheinlich, dass angesichts einer Quantenbedrohung über Konsens gesprochen werden muss.

Adam Backs Meinung

Einen interessanten Standpunkt vertritt der bekannte Cypherpunk, Mitbegründer und CEO von Blockstream, Adam Back. Er ist auch als Entwickler des HashCash-Systems bekannt – in der Vergangenheit waren es die Entwicklungen in diesem System bzw. deren Interpretation, die es Satoshi Nakamoto ermöglichten, den PoW-Konsensalgorithmus in Form von Mining zu implementieren und so das Problem der Doppelausgaben im Bitcoin-System zu lösen. Verweise auf die Arbeit von Adam Back finden sich im Bitcoin-Whitepaper.

Der Mitbegründer von Blockstream glaubt, dass die weitere Entwicklung im Post-Quanten-Computing zur Entstehung kompakter und gut untersuchter Signaturen führen wird, die das Bitcoin-Netzwerk langfristig stärken dürften.

Abschluss

Die Quantenbedrohung ist zwar noch hypothetisch, stellt die Bitcoin-Community jedoch bereits vor eine schwierige Entscheidung: Einerseits aktive Maßnahmen bis hin zu einem Hard Fork, die die Ideologie der Dezentralisierung und die Stabilität der „Spielregeln“ untergraben könnten, und andererseits Nichteingreifen, das die Marktstabilität und die mögliche „Wiederauferstehung“ von Millionen von Münzen durch einen nicht ganz so gewissenhaften Eigentümerwechsel gefährdet.

Source: cryptonews.net